- A+

看到2024年深圳人社局发布的《人才引进征求意见稿》时,我正坐在龙华区行政服务大厅补交社保记录。隔壁座位的小哥因为继续教育学时差5个钟头被当场打回材料,他抓着头发的样子让我瞬间梦回三年前——查完成绩那天,我蹲在南山科技园地铁站口,把评审通知反复看了六遍才敢相信真的通过了。

政策风向:别等“末班车”

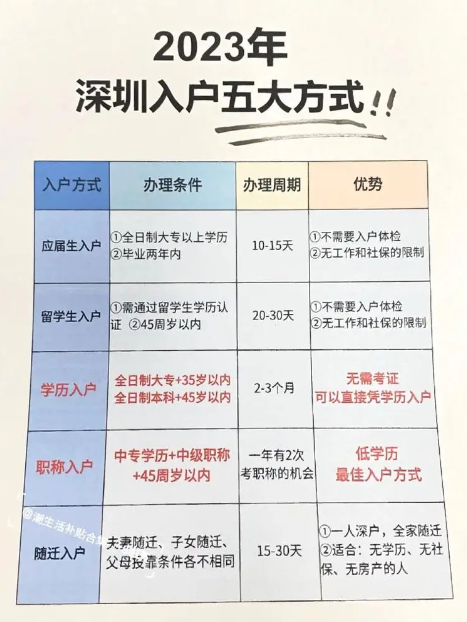

2021年我决定考中级职称时,深圳还在执行“全日制大专+中级职称”直接入户的宽松政策。结果2022年底新政一出,学历门槛直接提到本科。现在回头看,政策收紧的速度比深圳湾涨潮还快。根据我跟踪的深圳人社局2023-2024年数据:

职称在积分中的权重从30分涨到40分

但年龄限制卡得更死(45周岁变成40周岁)

经济师和工程师类职称通过率连续两年下降约15%

有个冷知识:2023年深圳新增的38%职称入户名额都给了战略性新兴产业(比如人工智能、新能源)。我当初选系统集成项目管理工程师纯属歪打正着——这个软考中级职称既算工程类,又沾边IT,现在成了香饽饽。

选职称就像选股票

当年我同事老张非说经济师容易过,结果连续两年卡在通过率上。我报系统集成时被嘲笑“搞IT的考这个有什么用”,现在他还在等补审,我的小孩已经用深户身份上了公立幼儿园。

说人话就是:

工程类(如建筑工程、机电):适合有行业经验的,但论文要求高

经管类(如经济师、会计师):题库固定,但竞争惨烈

软考类(如系统集成、网络工程师):偏技术,对学历包容性强

有个坑我差点栽进去:继续教育!龙岗区职称办要求每年72学时,其中必须包含16学时公需课。我拖到截止前两周才发现2019-2021年少登记了20个学时,连夜花三千多补了某机构的线上课。后来才知道,盐田区根本不认这家机构的证书。

材料准备:比高考还折磨人

我的档案在湖北老家,调档函寄回去才发现当地要求本人亲自办理。当时项目正在上线,我只能请三天假飞回去,在县城档案局门口蹲到他们午休结束。窗口大姐拿着我的职称证书说:“你这复印件怎么没盖公章?”——鬼知道还要原件加章啊!

必踩的雷区清单:

论文查重率:同事被卡在8.1%(要求8%),我花八百块用了知网VIP5.3系统

业绩证明:千万别只写“参与XX项目”,要具体到**“负责服务器集群搭建,节省成本XX万”**

社保记录:龙华分局明确要求打印到申报当月,但福田区可以差一个月

答辩现场:专家比甲方还难搞

穿正装去答辩是我最后悔的决定。七月的深圳热到融化,我在等候室紧张得西装后背全湿了。主审专家第一个问题就懵了:“你说这个项目用了敏捷开发,但为什么甘特图里还有Waterfall节点?”

后来才知道,答辩的核心逻辑是:

承认不足但别甩锅(我当时的回答:“确实存在过渡期混合使用,后期已优化”)

把话题引到自己熟悉的领域(赶紧补充:“不过我们用Jenkins实现了持续集成”)

遇到不会的就微笑说“这方面我还要多学习”

落户后的真实体验

拿到户口本那天,我立刻去申请了龙华区的新引进人才补贴。结果工作人员说政策刚变成**“硕士以上才能领”**——得,又晚一步。不过深户确实带来两个意外惊喜:

小孩上学直接排到福田区某公立小学第二类(非深户同事还在抢私立学位)

去年买房,贷款利率比非深户低0.3个点

现在每次路过深圳北站,看到“来了就是深圳人”的标语都想笑。流程折腾是真折腾,但凌晨两点在科兴科学园打车时,突然觉得这个城市终于给了我一张“永久车票”。

最后说句掏心窝的:别学我拖延症晚期,2025年政策说不定又要变。对了,你们觉得深圳户口最吸引人的是什么?是子女教育,还是买房折扣?欢迎聊聊——反正我现在最庆幸的是,终于不用每年办一次居住证了。